Erfahrungsbericht zum Promotions- und Forschungsseminar „Anthroposophische Medizin“ an der Universität Witten/Herdecke, 23.–24. Mai 2025

Ein Rückblick aus Sicht eines Medizinstudenten und Mitglieds der Ärzteausbildung für Anthroposophische Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Bereits auf der Anreise nach Witten spürte ich in mir eine Aufregung und erwartungsfrohe Haltung. Als fortgeschrittener Medizinstudent mit großem Interesse an der Integrativen Medizin – und insbesondere der Anthroposophischen Medizin – war ich gespannt auf dieses Seminar. Seit dem Frühjahr bin ich Teil der Ärzteausbildung am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Dort lerne ich nicht nur eine neue Sicht auf Heilkunst und Patientenbegleitung kennen, sondern zunehmend auch die Relevanz wissenschaftlicher Fundierung im deutschsprachigen Raum. Dieses Seminar hat mir in beeindruckender Weise gezeigt, wie vielfältig, fundiert und offen die Forschung im Bereich der Anthroposophischen Medizin ist.

Das Seminar wurde getragen und gestaltet von einem hochengagierten, interdisziplinären Leitungsteam:

- Univ.-Prof. Dr. med. David Martin

Inhaber des Gerhard Kienle Lehrstuhls für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin; Leiter des Instituts für Integrative Medizin (IfIM), Universität Witten/Herdecke; Kinder- und Jugendarzt, Endokrinologe, Hämatologe, Onkologe.

Prof. Martin eröffnete den Samstag mit einem wohltuenden und stärkenden Morgenimpuls aus Körper- und Geistesübung – ein Moment tiefer innerer Zentrierung. - Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser

Professor für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen Medizin an der UWH und dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke; Facharzt für Neurologie; Leiter der Akademie GAÄD; kollegiale Leitung des Integrierten Begleitstudiums Anthroposophische Medizin (IBAM).

Prof. Edelhäuser führte mit großem Pragmatismus durch das Seminar, organisierte spontan personelle Umstrukturierungen und bewies seine Fähigkeit, Klinikalltag und Lehre in inspirierender Weise zu verbinden. - PD Dr. med. Christian Scheffer

Facharzt für Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin; Oberarzt und Leiter der PJ-Ausbildungsstation für Integrative Medizin an der UWH; Master of Medical Education; kollegiale Leitung IBAM. Forschungsschwerpunkte: integrativmedizinische Behandlung rheumatologischer Erkrankungen, transformatives Lernen und studentische Co-Kreativität. - Prof. Dr. rer. nat. Dirk Cysarz

Professor für Physiologie an der UWH, IBAM-Arbeitsgruppe; Forschung zu rhythmusbasierten Biosignalen (Herz- und Atemvariabilität), insbesondere unter dem Einfluss therapeutischer Verfahren wie Heileurythmie. - Dr. phil. Bettina Berger

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Gerhard Kienle Lehrstuhl; Forschung zu Selbstmanagement und nicht-pharmakologischen Mind-Body-Verfahren; Entwicklung qualitativer Methoden zur Patientenperspektive. - PD Dr. med. Friedemann Schad

Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie; Arzt für Anthroposophische Medizin; Leitender Arzt für Onkologie und Supportivmedizin sowie Geschäftsführer am Klinikum Havelhöhe; Leiter des Forschungsinstituts Havelhöhe. - Dr. med. Jan Vagedes

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologe; Arzt für Anthroposophische Medizin; Chefarzt an der Filderklinik; Gründer und wissenschaftlicher Leiter des ARCIMInstituts für Komplementärmedizinische Forschung.

Das Seminar begann mit einem Eröffnungsvortrag von PD Dr. med. Friedemann Schad, integrativ-ergänzt durch eine spontane, interaktive Reflexionsübung zur ureigensten Forschungsfrage des eigenen Lebens. Darüber hinaus standen Konzepte der patientennahen, outcome-orientierten Versorgungsforschung in der Onkologie an, durch die er eindrucksvoll zeigte, wie klinische Integrativmedizin methodisch mit Real-World-Register-Daten präzise erforscht werden kann.

Im darauffolgenden Gesprächskreis wurde locker zum Themenspektrum des Wie kultivieren wir in der Forschung sowohl Exaktheit als auch Ganzheitlichkeit? ein entspannter Austausch gepflegt: Die Atmosphäre war offen, kollegial, ohne akademische Distanz – ein Gespräch auf Augenhöhe, der besonders uns Studierenden Raum zur aktiven Teilnahme bot. Samstag – Vielfalt in der Forschung

Der Samstag begann fakultativ mit einem meditativen Körper-Geist-Impuls von Prof. Dr. med. David Martin – eine Einladung, forschendes Denken mit innerer Sammlung zu verbinden. Nach einem selbstorganisierten Frühstück führten Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser, Dr. phil. Bettina Berger und Prof. Dr. med. David Martin gemeinsam in den Tag ein und stellten die beteiligten Forschungsinstitutionen vor: das IGIM, die Akademie GAÄD sowie die universitären Strukturen rund um das IBAM.

In kompakten und zugleich dichten Präsentationen wurden Projekte, Forschungsprofile und Promotionsmöglichkeiten vorgestellt. Einige der herausragenden Beiträge:

- PD Dr. med. Friedemann Schad: Forschungsinstitut Havelhöhe (FIH) – Klinisch-onkologische Forschung, Versorgungsforschung, individuelle Therapieverläufe, Mixed-Methods-Designs.

- Dr. med. Jan Vagedes: ARCIM-Institut an der Filderklinik – Evidenzbasierte Forschung im Bereich der Komplementärmedizin (insb. Pädiatrie, Mind-Body-Medizin).

- Prof. Dr. rer. nat. Dirk Cysarz: Universität Witten/Herdecke, IBAM – Analyse physiologischer Rhythmen (Herz/Atem),Wirkung von anthroposophischen Interventionen auf Biosignale.

- PD Dr. med. Christian Scheffer: UWH / IBAM – Förderung von studentischer Co-Kreativität, integrativmedizinische Versorgungsmodelle, didaktische Innovation.

- Dr. phil. Bettina Berger: Gerhard Kienle Lehrstuhl / UWH – Qualitative Forschung zu Selbstwirksamkeit, Entwicklung patientenzentrierter, nicht-pharmakologischer Interventionen.

Diese Vielfalt spiegelte die Bandbreite anthroposophisch orientierter Forschung wider: von naturwissenschaftlich-experimentellen Ansätzen über klinische Studien bis hin zur qualitativen, reflexiven Begleitforschung.

Ein besonderes Highlight war das Panel mit drei jungen Forscherinnen, die offen, ehrlich und reflektiert aus ihren Promotionsprojekten berichteten:

- Annekathrin Ücker, M.Sc.; Forschungsinstitut am Verein für Krebsforschung, Arlesheim – Pflanzenbasierte Testsysteme zur Grundlagenforschung in der Homöopathie.

- Elisa Mura, M.Sc.; Projekt Salutogene Stroke Unit – Entwicklung neurologischer Versorgungskonzepte mit salutogenem Fokus.

- Constance Boyde, M.A.; INMUT-Studie – Randomisierte kontrollierte Studie zur musiktherapeutischen Begleitung von Kindern mit Krebserkrankungen.

Diese Beiträge gaben nicht nur Einblick in methodisches Vorgehen, sondern auch in die biografischen Beweggründe und Herausforderungen im wissenschaftlichen Alltag – für mich als Student besonders inspirierend.

Nach einer letzten Kaffeepause ergab sich in offener Atmosphäre die Möglichkeit zu Gesprächen mit Betreuenden, Wissenschaftler:innen und anderen Studierenden. Das abschließende Plenum widmete sich der Frage, wie eine Forschung aussehen kann, die dem ganzen Menschen verpflichtet ist – methodisch wie inhaltlich.

Dieses Seminar hat mir auf eindrucksvolle Weise gezeigt, wie weit fortgeschritten und zugleich zugänglich die Forschung in der Anthroposophischen Medizin im deutschsprachigen Raum ist. Ich bin dankbar für die Offenheit, das Vertrauen und die wissenschaftliche Ernsthaftigkeit, mit der wir Studierenden hier aufgenommen wurden.

Ein besonderer Dank gilt Prof. Dr. med. Friedrich Edelhäuser, dessen langjähriges Engagement in Lehre und Forschung sowie seine Improvisationskunst dieses Seminar überhaupt erst ermöglicht haben. Ebenso danke ich Univ.-Prof. Dr. med. David Martin, dessen geistig-körperliche Klarheit und forschungsstrategische Weitsicht mich nachhaltig beeindruckt haben.

Mit Dankbarkeit blicke ich auf zwei Tage zurück, die meinen medizinischen und wissenschaftlichen Horizont erweitert haben.

Jan Menne

Student der Humanmedizin (Universität Oldenburg)

Mitglied der Ärzteausbildung Anthroposophische Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Promotions- und Forschungsseminar AM 2019 in Herdecke

Am 17. und 18 Mai 2019 fand am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke das vierte Promotions- und Forschungsseminar AM statt. Mit 52 Teilnehmer*innen war es überraschend gut besucht.

Helmut Kiene hielt am Freitag-Abend zum Auftakt den Vortrag „Wie können wir in der Wissenschaft radikal neu denken lernen?“ Ein ambitionierter Versuch und vor allem sehr spannend gestaltet. Kiene beschrieb mit der Methode der kontrollierten Begriffsbildung die Wärme als eine Substanz, neben Festsubstanz, Flüssigsubstanz und Gassubstanz. Das ist insofern ungewöhnlich, als das die Aggregatzustände Fest, Flüssig und Gasförmig laut der modernen Physik aus Teilchen bestehen, Wärme aber nicht. Wärme ist eine Energie. Die Methode der kontrollierten Begriffsbildung hat dabei gar nicht unbedingt einen „neuen“ Charakter im Sinne einer Neuschöpfung. Im Bezug zur vormodernen Philosophie wirkte sie mehr wie eine Rückbesinnung auf andere Denkperspektiven als die rein empirisch-naturwissenschaftliche. Radikal neu denken bedeutete in diesem Zusammenhang „die Perspektive weiten“ und „pluralistisch Denken“ und auch, sich der letztlich unbewiesenen Annahmen der Wissenschaft bewusst zu werden: nämlich das alles aus Teilchen besteht. Helmut Kienes Vortrag war damit eine kleine philosophische Übung, erstmal grundsätzlich alles zu hinterfragen, neuen Annahmen Raum zu geben und Bekanntes aus anderer Perspektive zu denken.

Nach dieser gedanklichen Herausforderung startete der Samstag zwischen Vogelgezwitscher, Morgentau und Sonnenstrahlen. Mit David Martin tauchte eine kleine Gruppe in die verschiedenen Möglichkeiten der Meditation und der Wahrnehmung ein: Yoga, Tai Chi, Kinderspiele und das Beschreiben eines Löwenzahns durch Laute und Bewegung. Danach schien es irgendwie schwer, in einen Raum mit Beamer zurückzukehren. Das gemeinsame Frühstück bot einen guten Übergang.

Um 10:00 Uhr begann das eigentliche Promotions- und Forschungsseminar AM. Nach einer Vorstellungsrunde im Kreis, die Sabine Koch von der Alanus-Hochschule nutzte, um gemeinsam ein paar Kreistanzschritte zu üben, ging es mit dem bereits erprobten Ablauf weiter. Die Forschenden stellten ihre Arbeiten und ihre Institutionen vor, wobei vor allem die Universität Witten/Herdecke, das Gemeinschaftskrankenhaus und die Alanus Hochschule im Fokus standen. Aber auch das Institut für Komplementäre und Integrative Medizin der Uni Bern und das ARCIM-Institute wurden präsentiert. Im Anschluss sprachen Doktorand*innen über ihre Arbeiten und Erfahrung mit der Promotion. Heileurythmie, Bindung und Spiritualität, Geistige Trockenheit als spirituelle Krise bei Depression und Alkoholsucht, Diabetes im Zusammenhang mit Ernährung und dem Säure-Basen-Haushalt oder Selbstwirksamkeit bei Typ-1-Diabetikern, die Regulierung der Körperwärme durch Chili- und Ingwerwickel bei Anorexie, Herzkreislauferkrankungen oder auch eine medizinhistorische Biographie- und Werkanalyse zu Sigwald Sommer (Dermatologe) zeigten einmal mehr, wie groß die Bandbreite in der anthroposophischen-medizinischen Forschung ist.

Der Nachmittag bot in Form eines „Zusammenkommens“ Raum für gezieltere Gespräche unter den Teilnehmer*innen. Das Promotions- und Forschungsseminar rundete Beate Stock-Schröer gelungen ab, indem sie über die gegenseitigen Anforderungen an alle Beteiligten einer Dissertation sprach. Es kam sehr deutlich heraus, dass es sowohl Anforderungen an die Promovierenden, z.B. das selbständige Erarbeiten, als auch an die Betreuer gibt. Dabei zog sie eine Parallele von der Beziehung zwischen Betreuern und Promovierenden zu einer langfristigen Liebesbeziehung mit all ihren Höhen und Tiefen, ihrem Geben und Nehmen, den Kompromissen und Anforderungen an eine gelungene Kommunikation.

Promotions- und Forschungsseminar Anthroposophische Medizin 2018

Am 5. Mai kam es in der Charité zu einem lebendigen Austausch über Promotionsthemen, Schwierigkeiten und Hilfen bei einer Doktorarbeit. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (darunter 26 Studierende, nicht nur aus Berlin) folgten den kurzen Vorstellungen der anthroposophisch-medizinisch forschenden Institutionen. Prof. Georg Seifert (AG Integrative Medizin in der pädiatrischen Onkologie, Charité, Berlin) zeigte das breite Spektrum an Themen von der Laborforschung zu Mistelextrakten bis hin zu klinischen Studien und zu pflegerischen Anwendungen. PD Dr. Matthias Kröz (Forschungsinstitut Havelhöhe, Berlin) sprach über die Arbeiten am FIH, über Cancer fatigue und Kohärenzgefühlstudien. Und Prof. Harald Matthes (Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe und Charité, Berlin) berichtete über Arbeiten zum Mikrobiom und zum Krebsregister Netzwerk Onkologie. PD Dr. Stephan Baumgartner (Universitäten Bern und Witten/Herdecke) stellte fundierte Studien zu biologischen Modellen und zur Homöopathieforschung dar. Und Dr. Paul Werthmann zeigte, zu was aktuell am IFAEMM in Freiburg und (vertretungsweise für Dr. Jan Vagedes) am ARCIM-Institut (Filderklinik) geforscht wird. Eine internationale Perspektive brachte Prof. Dr. Erik Baars (Leiden, NL) ein, der eine Arbeitsgruppe zur Anthroposophischen Medizin und insbesondere auch zu den Anthroposophischen Therapien aufgebaut hat. Die Forschungen des Gerhard-Kienle-Lehrstuhls der Uni Witten/Herdecke zu Fieber, Anthroposophischer Anthropologie, Spiritualität und Patientenkompetenz wurden vertretungsweise von Stephan Baumgartner vorgestellt. So entstand das Bild einer großen Vielfalt an möglichen Themen für Doktorarbeiten, an denen in den verschiedenen Instituten fundiert gearbeitet werden kann.

Die Diskussionsrunden und Pausen waren vom kollegialen Austausch zwischen den Studierenden und den Institutsmitarbeitern geprägt.

Ein besonderes Highlight war auch die Vorstellungsrunde aktueller Promotionen von Studierenden. Neben Masha Stammer, die von ihrer kürzlich abgeschlossenen Arbeit zur „Charakterisierung der Apoptoseinduktion im Rhabdomyosarkommodell: Analyse eines triterpensäurehaltigen Viscum album Gesamtextraktes“ (bei Prof. Seifert in Berlin) berichtete, schilderten auch Falk Quittel (Arbeit zur Cancer fatigue bei PD Dr. Kröz in Havelhöhe) und Julia Frank (Forschung zu Meditation zur Stressreduktion bei Jugendlichen bei Prof. Seifert) ihre Erfahrungen mit der Doktorarbeit. Falk Quittel nannte die für ihn entscheidenden Faktoren zur promovieren: „Sehr netter, verlässlicher und erreichbarer Doktorvater – ein interessantes Thema – das Studienprotokoll war fertig – die Beschlüsse der Ethikkommission lagen vor – die Aufgabe schien überschaubar – es konnte sofort losgehen“.

Auch in diesem Jahr bot das Promotions- und Forschungsseminar wieder einen Tag voller Information und Austauschmöglichkeiten rund um das Thema „Doktorarbeit und Anthroposophische Medizin“. Im kommenden Jahr wird das Seminar vom 17. bis zum 19. Mai 2019 wieder in Herdecke stattfinden.

Promotions- und Forschungsseminar Anthroposophische Medizin 2017

Auf das erste Promotions- und Forschungsseminars Anthroposophische Medizin an der Universität Witten/Herdecke folgte in diesem Jahr am 20. Mai die zweite Veranstaltung. In Kooperation mit dem Universitätsklinikum und der Universität Bern, namentlich Roman Huber, Christoph Schempp und Ursula Wolf, lud die Akademie GAÄD nach Freiburg ein, um Studierende und Promovierende mit Institutionen und Forschenden zusammenzubringen. Der Einladung folgten 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Mediziner und Pharmazeuten), darunter erfreulich viele junge Kolleginnen und Kollegen (27), die vor allem aus Freiburg und dem Umland, aber auch aus Berlin oder Herdecke angereist waren. Während manche durch die Teilnahme am Einführungsseminar oder durch Praxis- und Klinikfamulaturen Vorkenntnisse mitbrachten, war für die meisten die Anthroposophische Medizin Neuland.

Nach einem kurzen gegenseitigen Kennenlernen hatten zunächst Roman Huber und Christoph Schempp für die Universitätsklinik Freiburg (Unizentrum Naturheilkunde und skinitial), Helmut Kiene für das Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie, Erik Baars für die Universität Leiden, Stephan Baumgartner für die Universität Bern (IKOM – Institut für Komplementärmedizin), Jan Vagedes für das ARCIM-Institut und Johannes Weinzirl für die Universität Witten/Herdecke (Gerhard-Kienle-Lehrstuhl) Gelegenheit, ihre Institutionen und die dortigen Forschungsschwerpunkte vorzustellen. Georg Soldner informierte zudem über das Forschungsinstitut Havelhöhe, dessen Vertreter aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein konnten. Schon jetzt kamen viele Fragen zu möglichen Projekten und Arbeitsabläufen auf. Es wurde deutlich, wie stark die anthroposophisch-medizinische Forschung international vernetzt ist und wie viel Kapazität in der Betreuung von medizinischen, pharmazeutischen und naturwissenschaftlichen Promotionen vorhanden ist.

Daraufhin sprachen Charlotte Schönfeld, Annekathrin Ücker und Jasmine Seiwerth – Freiburger Doktorandinnen, die sich alle in unterschiedlichen Stadien ihrer Arbeit befinden – über ihre Forschung und ihre Erfahrungen mit der Arbeit sowie im Kontakt mit der Anthroposophischen Medizin, die bei den Dissertationen nicht unmittelbar im Vordergrund stand. Gerade in diesem Programmpunkt gab es viel Raum für Fragen und Austausch, und es entwickelte sich ein intensives, praxisbezogenes Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Am Nachmittag standen Projekt- und Arbeitsangebote sowie Finanzierungsmöglichkeiten im Vordergrund. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass sich ein solches Treffen nicht nur an die Studierenden richtet, sondern auch Begegnungs- und Vernetzungschancen für die Institutionen bereithält. Roman Huber und Erik Baars boten an, Promotionen über Landesgrenzen hinweg, also zwischen Freiburg und Leiden zu betreuen. Schon bei Jan Vagedes war angeklungen, dass der Arbeitsort und die betreuende Uni keineswegs gleich sein müssen. Es gibt viele Beispiele für gut kooperierende Betreuer von verschiedenen Standorten. Zum Ende hin blieb noch der „Markt der Möglichkeiten“, also das Angebot an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit den Institutionen direkt ins Gespräch zu kommen. Auch wenn dies bereits seit dem Vormittag der Fall war, entwickelten sich noch viele Einzelgespräche.

Das Promotions- und Forschungsseminar Anthroposophische Medizin hat sich bereits mit dieser zweiten Veranstaltung voll etabliert. Es zieht junge Studenten an, vermittelt einen attraktiven und breiten Eindruck der Forschung AM und ermöglicht in einer angenehmen und lockeren Atmosphäre das Kennenlernen und den Austausch auf Augenhöhe, etwas, das im akademischen Alltag nicht selbstverständlich ist. Das nächste Promotionsseminar ist für den 5. Mai 2018 in Berlin geplant.

Promotions- und Forschungsseminar Anthroposophische Medizin 2016

Um die Anthroposophische Medizin auch für die Zukunft zu stärken, ist das Engagement für den Nachwuchs unerlässlich. Nachdem sich die Akademie GAÄD in ihrem Netzwerk Forschung AM für das Gespräch zwischen den vielen verschiedenen anthroposophisch-medizinischen Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum einsetzt und Forschung auch aus der Lehre und der Weiterbildung nicht wegzudenken ist, ist es nur folgerichtig, dass es ein Seminar geben sollte, dass Studenten an das wissenschaftliche Arbeiten und die Forschung heranführen kann. 2015 wurde im Rahmen des Akademie-Forschungskolloquiums mit der Entwicklung des Promotions- und Forschungsseminars dieser Schritt in Angriff genommen, und Ende April 2016 in die Tat umgesetzt.

Der erste Veranstaltungsort des Seminars sollte die Universität Witten/Herdecke sein, genauer der Gerhard-Kienle-Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin. Auch wenn

die Resonanz vor dem Seminar noch ein wenig verhalten war, so haben sich am Freitag, den 29.

April, doch rund 35 Studentinnen und Studenten aus ganz Deutschland am Dörthe-Krause-Institut im

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eingefunden, um etwas über Forschung und Promotion zu

hören – die Gelegenheit zum Austausch war geschaffen.

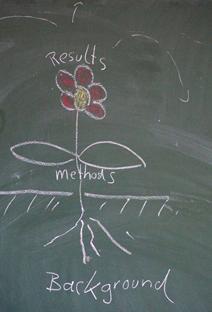

Forschung und forschendes Denken sind eine wichtige Voraussetzung für gute Mediziner, und die Zeit des Forschens ist nun mal oft die Anfangszeit einer medizinischen Laufbahn. Umso mehr kann eine Zusammenschau der Vielfalt forschender Institutionen für den „suchenden Nachwuchs“ eine Inspiration sein. Entsprechend umfasste das Programm des Wochenendes viele Mosaiksteine der anthroposophisch-medizinischen Forschung. Es war inspirierend. Die unterschiedlichen Institutionen präsentierten sich und konkrete Forschungsarbeiten aus ihren Reihen, und so vielfältig die Schau war – Versorgungsforschung, Chronobiologie, Qualitative Studien, Heilmittelforschung, Medizinische Anthropologie –, eines war bei allen spürbar: die Begeisterung für die eigene Arbeit, das innere Feuer, das immer wieder als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Promotion genannt wurde. Dabei blieben die Referenten nie an der Oberfläche, scheuten keine akademische Tiefe, belebten die Präsentationen mit Details und Anekdoten und konnten zeigen, wie innovativ Forschung mit einem anthroposophisch-medizinischen Schwerpunkt ist. Dass dies gleichzeitig so kollegial und gegenseitig wertschätzend geschah, darf als besondere Qualität dieses Seminars hervorgehoben werden. Darüber hinaus bot das Seminar nicht nur Vorträge zu Forschungsprojekten, Ziel des Wochenendes war es auch, erkenntnistheoretische Gesichtspunkte und wissenschaftliches Arbeiten als solches zu vermitteln, und die Teilnehmer konnten in Workshops am Samstag ihre Forschungsfrage entwickeln, den Sinn eines Exposés entschlüsseln oder Literatur suchen und zitieren.

Die Abschlussrunde zeigte, dass dieses erste Promotions- und Forschungsseminar Anthroposophische

Medizin für die Teilnehmer gut und anregend war. Man hätte – so die Rückmeldung – in jedem Bereich noch mehr Zeit verbringen und das inhaltliche Spektrum auch auf Finanzierungsmöglichkeiten und Promotionsordnungen erweitern können. Vor allem das Üben der ersten Schritte hin zu eigenen Forschungsprojekten wurde gerade vom Nachwuchs sehr begrüßt. Rund um also genug Anregungen, um sich auf die zweite Veranstaltung zu freuen, die für 2017 in Freiburg i.Br. geplant ist.

Wir möchten uns herzlich bei allen Beteiligten und vor allem dem Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin der Universität Witten/Herdecke für ihr Engagement bedanken, das durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Danke!

Ihre und Eure Akademie GAÄD